Indonesia, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Namun, sering kali kita melihat tempat wisata di berbagai daerah justru tampil dengan desain norak, penuh warna-warni yang berlebihan, dan jauh dari estetika yang elegan. Spot foto dengan dekorasi mencolok seperti sayap malaikat, balon udara palsu, atau bangunan mini yang tidak relevan sering mendominasi, mengesampingkan kekayaan budaya lokal yang sebenarnya bisa menjadi daya tarik utama. Padahal, Bali telah membuktikan bahwa pendekatan berbasis budaya setempat dapat menciptakan wisata yang otentik dan mendunia. Rekomendasi tempat wisata: jelajahdaratan.id

Fenomena Warna-Warni yang Lebay

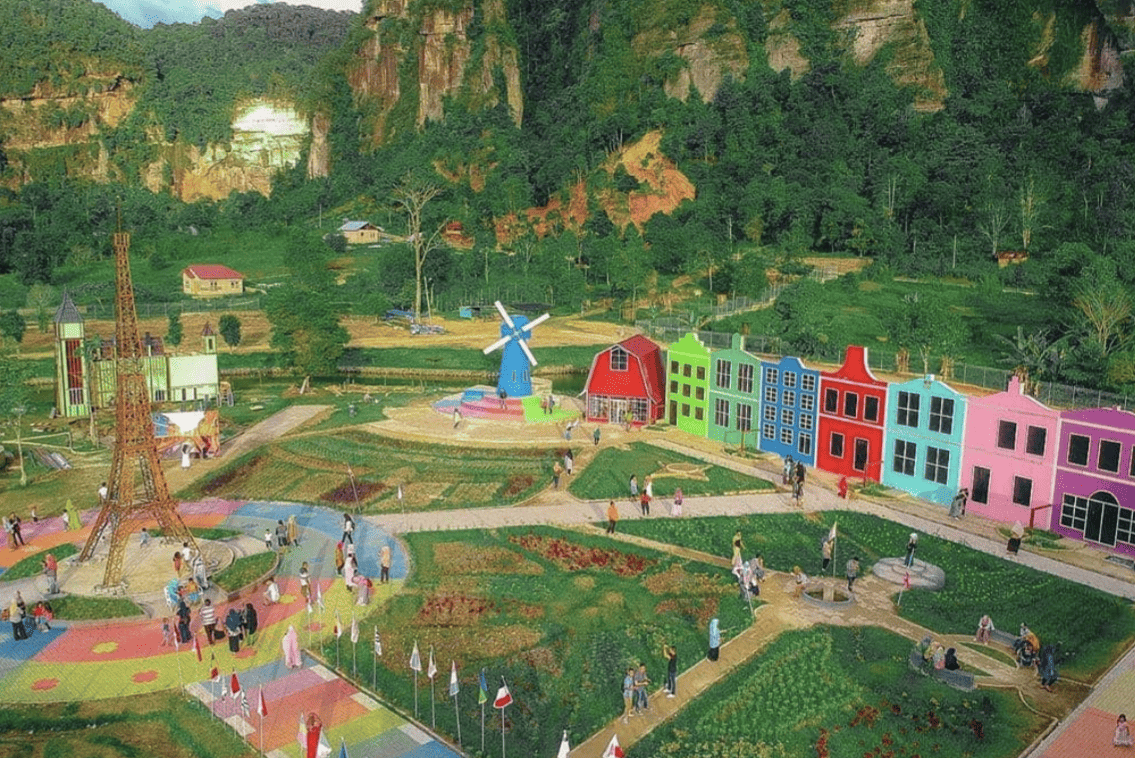

Saat mengunjungi tempat wisata di Indonesia, terutama di luar Bali, kita sering menjumpai dekorasi yang terasa “murahan.” Warna-warni mencolok seperti merah, kuning, dan hijau neon kerap dipadukan tanpa harmoni, ditambah elemen-elemen seperti taman bunga plastik, replika menara Eiffel mini, atau spot selfie yang tidak nyambung dengan konteks lokal. Misalnya, di beberapa daerah pegunungan, alih-alih menonjolkan keindahan alam atau tradisi masyarakat adat, pengelola malah membangun instalasi berbentuk hati atau payung warna-warni yang terkesan dipaksakan. Mengapa ini terjadi?

Salah satu alasan utama adalah orientasi pada tren media sosial. Di era Instagram dan TikTok, banyak pengelola wisata berlomba-lomba menciptakan spot yang “instagrammable” untuk menarik pengunjung muda. Warna-warni cerah dianggap lebih eye-catching di layar ponsel, meskipun sering kali mengorbankan nilai estetika dan keaslian. Akibatnya, tempat wisata kehilangan identitasnya dan menjadi generik, mirip satu sama lain tanpa ciri khas lokal yang kuat.

Kurangnya Visi Budaya dalam Pengelolaan

Bali menjadi pengecualian karena berhasil memadukan keindahan alam dengan budaya lokal yang kaya. Pura seperti Tanah Lot atau Uluwatu, upacara adat seperti Ngaben, dan arsitektur tradisional Bali menjadi daya tarik yang autentik. Pengunjung tidak hanya datang untuk berfoto, tetapi juga untuk merasakan pengalaman budaya yang mendalam. Sayangnya, pendekatan ini jarang diterapkan di daerah lain di Indonesia.

Di banyak tempat, pengelola wisata lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada membangun konsep jangka panjang berbasis budaya. Misalnya, di Sumatera Utara, rumah adat Batak atau tarian Tor-Tor bisa menjadi magnet wisata yang kuat, tetapi banyak tempat wisata di sana malah memilih membangun replika taman bunga Eropa atau spot foto modern yang tidak relevan. Begitu pula di Sulawesi, di mana tradisi Toraja yang unik bisa dikembangkan, tetapi sering kali kalah bersaing dengan dekorasi warna-warni yang norak.

Kurangnya visi ini juga diperparah oleh minimnya edukasi dan kolaborasi dengan komunitas lokal. Bali sukses karena masyarakatnya terlibat aktif dalam menjaga dan mempromosikan budaya mereka, didukung oleh pemerintah dan pelaku industri yang paham nilai warisan lokal. Sementara itu, di daerah lain, sering kali pengelola adalah pihak swasta yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang budaya setempat atau hanya mengejar keuntungan cepat.

Faktor Ekonomi dan Infrastruktur

Alasan lain di balik desain wisata yang norak adalah keterbatasan dana dan infrastruktur. Membuat tempat wisata berbasis budaya membutuhkan investasi besar untuk riset, pelestarian, dan pembangunan yang autentik. Sebagai contoh, membangun replika rumah adat atau museum kecil membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan memasang dekorasi plastik murah atau cat warna-warni. Bagi pengelola dengan anggaran terbatas, opsi murah dan cepat seperti ini menjadi solusi praktis, meskipun hasilnya jauh dari ideal.

Selain itu, aksesibilitas yang buruk di banyak daerah di Indonesia membuat pengelola sulit menarik wisatawan mancanegara yang biasanya lebih menghargai wisata budaya. Akibatnya, mereka menargetkan wisatawan domestik dengan selera yang lebih condong ke hiburan ringan dan spot foto, alih-alih pengalaman mendalam berbasis tradisi.

Potensi yang Terlewatkan

Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dengan budaya yang beragam, mulai dari rumah adat, tarian, hingga ritual unik. Bayangkan jika Yogyakarta lebih menonjolkan keindahan candi dan tradisi keraton ketimbang spot foto modern, atau jika Papua memamerkan budaya suku Dani dengan pasar tradisionalnya alih-alih dekorasi buatan. Pendekatan ini tidak hanya akan menciptakan wisata yang lebih bermakna, tetapi juga mendidik pengunjung tentang kekayaan Indonesia.

Bali membuktikan bahwa budaya lokal bisa menjadi aset ekonomi yang besar. Pariwisata Bali menyumbang pendapatan signifikan karena keunikan budayanya yang terjaga, menarik jutaan turis setiap tahun. Jika daerah lain meniru langkah ini, mereka bisa menciptakan identitas wisata yang kuat dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar tren sementara yang cepat usang.

Solusi untuk Masa Depan

Untuk mengubah tren wisata norak ini, beberapa langkah bisa diambil:

- Edukasi Pengelola: Berikan pelatihan tentang pentingnya budaya lokal sebagai daya tarik wisata.

- Dukungan Pemerintah: Subsidi atau insentif untuk proyek wisata berbasis budaya bisa mendorong pengelola berpikir jangka panjang.

- Libatkan Komunitas: Kolaborasi dengan masyarakat setempat akan memastikan wisata mencerminkan identitas asli daerah.

- Promosi yang Cerdas: Gunakan media untuk mengedukasi wisatawan tentang nilai budaya, bukan hanya keindahan visual sementara.

Dengan langkah ini, tempat wisata di Indonesia bisa beralih dari kesan norak menjadi destinasi yang bermartabat dan autentik.

Kesimpulan

Banyak tempat wisata di Indonesia tampil norak dan warna-warni lebay karena orientasi pada tren media sosial, kurangnya visi budaya, serta keterbatasan ekonomi. Padahal, Bali telah menunjukkan bahwa budaya lokal bisa menjadi daya tarik utama yang mendunia. Dengan kekayaan tradisi yang dimiliki Indonesia, seharusnya kita bisa menciptakan wisata yang lebih bermakna daripada sekadar dekorasi mencolok yang cepat dilupain. Sudah saatnya kita belajar dari Bali dan mengubah pendekatan, agar pariwisata Indonesia tidak hanya ramai, tetapi juga membanggakan.